Contratapa y solapa (edición 2004)

Existe una comunión de bajos fondos, conectados entre sí como una trama diabólica sobre la que se dibujan amores y ciudades, puentes levadizos y malentendidos.

En los bajos fondos de Buenos Aires, en los arrabales del tango, se desarrolla Hay que sonreír, la primera novela de Luisa Valenzuela, publicada en 1966. Loa avatares de Clara, conmovedora prostituta que responde a leyes poéticas, prefiguran todo lo que será la novelística de la autora, quien hace de su estética su ética.

En Como en la guerra, la búsqueda de una verdad se desplaza a Barcelona. Un exiliado sin nombre (AZ), semiólogo argentino, cree reconocer en la camarera de un bar a alguien con quien intimó en su patria y emprende una travestida pesquisa impulsada por el oscuro deseo.

Novela negra con argentinos es la introspección de los suburbios (suburbios de “afuera”, Nueva York, en este caso, pero también los mentales, los de “adentro”). La línea argumental explora selvas vírgenes donde el porqué de un crimen importa mucho más que el quién o el cómo.

Una trilogía, en definitiva, a lo largo de la cual buscarse es concebirse como una realidad oculta que sólo se revela al ser nombrada.

Prólogo de Guillermo Piro

¿Qué es un libro? ¿Qué es un texto, un autor? Empecemos por el último. Sirve para garantizar, a veces ciegamente, con esa ceguera que no transige jamás con la mirada, la calidad de un texto. También sirve para dar nombre a las calles, trabajo a profesores, diagramadores, imprentas, editoriales, agencias de prensa y literarias, libreros, bibliotecarios. La historia serena y calladamente se nutre de hombres y mujeres que se han casado y han engendrado prole después de haberse conocido en un congreso dedicado a un autor. Otros, en cambio, simple y rápidamente han fornicado. Algunos has cometido homicidio y muchos, muchos, han encontrado la muerte prematura. Otros fueron robados, asesinados, raptados, torturados, aplaudidos, deplorados. Todo eso prueba con seguridad que el autor existe. A diferencia de lo que ocurre a menudo en las novelas policiales, la abundancia de pruebas no es sospechosa. Es increíble la cantidad de cosa que ha sabido hacer gente que nunca existió: Adán y Eva comieron una manzana, Rómulo fundó Roma, Noé construyó un Arca invencible, Niels Klim conoció el centro de la Tierra, Robinson sobrevivió veinte años en una isla desierta, con el agregado de seguir moviéndose todavía entre las páginas y las palabras de un libro, dos tomos en la traducción de Cortázar.

Hay quien piensa que la existencia del autor es una hipótesis innecesaria, lo cual, desde cierto punto de vista, es cierto. Pero el tema que tratamos acá si algo viene a demostrar es que el autor es un indicio tan poderoso y patente como una mancha de sangre, un documento de identidad hallado en el escenario de un crimen, una cajita de fósforos con el número telefónico del occiso, un grito en la noche que nadie ha oído, salvo un anciano que halló oportuno no darle mayor importancia al haberlo confundido con la sirena de un barco.

Los autores no son seres anónimos, como Dios. ¿Páginas? ¿Libros? Son necesarios. ¿Autores? También, y hasta hay algunos que es menester sacralizarlos, del mismo modo que sacralizamos libros. Libros prohibidos, autores prohibidos; libros condenados, autores condenados. Se condenan y se sacralizan series de palabras, está bien, pero también la mente que las ha engendrado, “que las ha hecho vivir”, como suele decirse. ¿Pero cómo es posible eso si al mismo tiempo admitimos que el sentido de las palabras están en cualquier lado menos en “esa” palabra? Son cosas complicadas. El autor existe, el sentido de las palabras no: en eso se basa su coexistencia, su amistad inconmovible. Un autor no es aquel que simplemente enlaza series de palabras, caza como mariposas en torno de sí las palabras que satelizan a su alrededor y acompañan su andar por las sendas boscosas que conducen a la gran catedral llamada obra. Autor es aquel que no duda en admitir que es hijo de las palabras. ¿Entonces es el texto, las series de palabras, las que crean al autor? No siempre. Hay autores que consiguen dominar la situación, moverse con aceitada agilidad entre los tantos y múltiples sentidos. Hay otros, en cambio, que prefieren vaciar a las palabras de sentido, conseguir que al oído tengan la misma densidad que una palabra incomprensible en la boca de transmisor dialectal, pongamos de un habitante de la taiga, que sólo sabe de líquenes y musgo, y utiliza una variada artillería para diferenciarlos. Son autores que prefieren darle de baja al sentido, invitándolos a que lo dejen en el guardarropa, junto con el abrigo y el sombrero, si es que llevan uno. Se trata de una actitud intolerablemente humanitaria que consiste en acompañar al sentido a la puerta, como se hace amigablemente con un borracho o con un cliente insolvente: fuera. ¡Qué pretensión, que las palabras tengan un sentido! ¡Qué comodidad, qué lujo! No debe existir insensatez más insensata. Los libros quedan, dicen; los autores pasan, pero lo cierto es que las palabras de las que los libros están nutridos llevan en sí una impronta indeleble, su marca en el orillo: la de quien las ha engendrado. Engendrado, no copiado. Los que vivimos nuestra vida creemos que aquel que pretende darle un sentido a las palabras lo que consigue, siempre, es que dicha palabra tenga todos los sentidos, menos el que se le ha intentado dar.

A este punto lo que queda claro es que si bien la existencia del autor es indudable no lo es tanto la del sentido de las palabras, esos corderos bien alimentados, macizos y sabrosos (bien adobados) que el autor que no nos interesa arrea de aquí para allá, donde los pastos son mejores, para que le permitan a buen término ocupar el sitial de los que han sabido hilvanar series de palabras, espolvorear el orégano en la pizza. Eso no sólo es dañino, sino anacrónico. Es simple residuo ptolemaico. Las palabras no son antropocéntricas, nadie es capaz de darles sentido, nadie las “escribe”, no quieren decir nada, no tienen nada que decir. Son inútiles, como el inmenso universo. Si escribir sirviera para algo, si las palabras, satélites dóciles y sin misterio, “vinieran” de fábrica cargadas de sentido, somos muchos los que consideraríamos superflua la existencia del autor.

Con Luisa Valenzuela uno no siente que está lidiando con esa especie de autor ptolemaico, que en su mesa de trabajo elige, un tanto al azar, un tanto por conveniencia, las palabras que giran en torno de su cabeza, a las que atrae con su fuerza de gravedad insuperable para estamparlas sobre el papel en blanco. No tiene esa aura de filigrana que la separa del resto de los que viven su vida, ni virginal, ni santa: Valenzuela es copernicana. Y tal como se habla de amor loco, de sus libros podríamos decir que se trata de “literatura loca”. Son libros que hablan de locos, escritos por una loca, y son, entonces, libros de una belleza loca. Como ocurre con los pulpos o las estrellas de mar sus libros consiguen mostrar y esconder a la vez el secreto del cual son únicos depositarios y fascinantes reflejos. La verdad es su verdad. Esto no quiere decir que la autora aspire a encontrarla. Ni siquiera se propone la pesquisa (ella no habita esos tugurios). La condición de su invito es esta: bucear sumergidos en ellos como si estuviéramos trepando una montaña embarrada. A pesar de eso, o precisamente por eso, las hojas que leemos se desgarran para desgarrarnos. Tienen como propósito la única función admisible del arte: amenazar nuestro equilibrio. Es sabido que los que traicionan esa función, aun en nombre del credo más humanitario, lo que hacen es traicionar el arte; y que el arte traicionado enseguida se venga, convirtiéndose muy pronto en algo tan muerto como la carne fría.

Hay autores que tienen un estilo y otros que lo buscan. Hay un estilo Rimbaud, no hay un estilo Mallarmé, ni bien ni mal armado: no hay. Casi siempre se confunde la creación de un estilo con la fabricación de un lenguaje. Ahora bien: no existe un estilo Valenzuela. Podríamos discutir eternamente este problema porque es un problema de nuestra época, el problema del “estilo hablado”. La novela francesa del siglo pasado se orientó notablemente hacia la búsqueda de un estilo hablado con escritores como Giono, Aragón y Céline. Lo mismo se dio en Estados Unidos, donde escritores como Faulkner y Wolfe (Thomas, no Tom) libraron un intento paralelo, aunque en Faulkner podríamos decir que se trata más de un estilo pensado que hablado. La “misión” de Valenzuela se encuentra, a nuestro parecer, en esa dirección. A muchos nos ha ocurrido: tenemos ante nosotros un camino que a la distancia aparenta ser llano, pero que en cuanto nos internamos en él demuestra ser lo que es, una extensión “algo” llana, llena de imperfecciones, peligros y venenos. Engañada, estafada, nuestra autora transita las distancias sin una queja, pero jurando vengarse. De eso se trata.

Un breve relato que viene a cuento, un breve arrebato vengativo que parece ser el motor de ese sistema verbo-estelar que llamamos “obra” protagonizado por una autora de esa estirpe, a la que Luisa Valenzuela y nosotros rendimos pleitesía: Clarise Lispector. Clarice camina por una calle, sin pensar en nada. Siente algo raro: es libre. “Por pura ternura, me sentí la madre de Dios, que era la tierra, el mundo.” Ese sentimiento es nuevo para ella. Y entonces Clarice pisa una rata muerta. Un instante después está sumida en el terror. “Me sorprendía que una rata hubiera sido mi contrapunto”. Ella iba por el mundo “sin necesitar nada, amando con puro amor inocente”, y Dios le había puesto una rata en el camino. “La grosería de Dios me hería y me insultaba. Dios era bruto”. Clarice enuncia entonces su venganza: “No guardaré el secreto”, dice, “voy a contarlo”. Desde entonces escribió para acabar de una vez por todas con la reputación de Dios. (En esa biografía de Luisa Valenzuela todavía no escrita, de la que aventuramos un título posible, El éxtasis material, se leerá una historia que guarda mucha similitud con lo anteriormente narrado: la rata muerta puesta en el lugar y el momento equivocado, en el ápice de la felicidad, de la comunión con el mundo.)

Luisa Valenzuela no escribe para acabar de una vez con la reputación de Dios sino de la expresión como manifestación fiel de un sentimiento. De lo que se trata es de expresarse como si todo estuviera por hacerse, como si nada hubiese sido escrito. Es por eso que resulta tan difícil intentar establecer las influencias (¿qué ha leído Luisa Valenzuela?). Cuando el mundo fue creado, fue necesario crear un hombre especialmente para ese mundo, adaptado a su rigor y a sus deleites. Todos estamos deformados por la adaptación a la libertad de Dios. Luisa Valenzuela parece haber sido creada antes que la literatura. Por eso sus libros están deformados, adaptados a su propia libertad. Su libertad es lo que más llama la atención al lector desprevenido: se descontrola, continuamente. Y nunca es mejor que cuando se descontrola. Luisa Valenzuela escribe como quien pinta. Los escritores suelen “dramatizar” los hechos: ella “desdramatiza”, esto es, lo importante no es “contar una historia” sino elaborar un universo vivo, un mundo en torno y “con” determinados personajes.

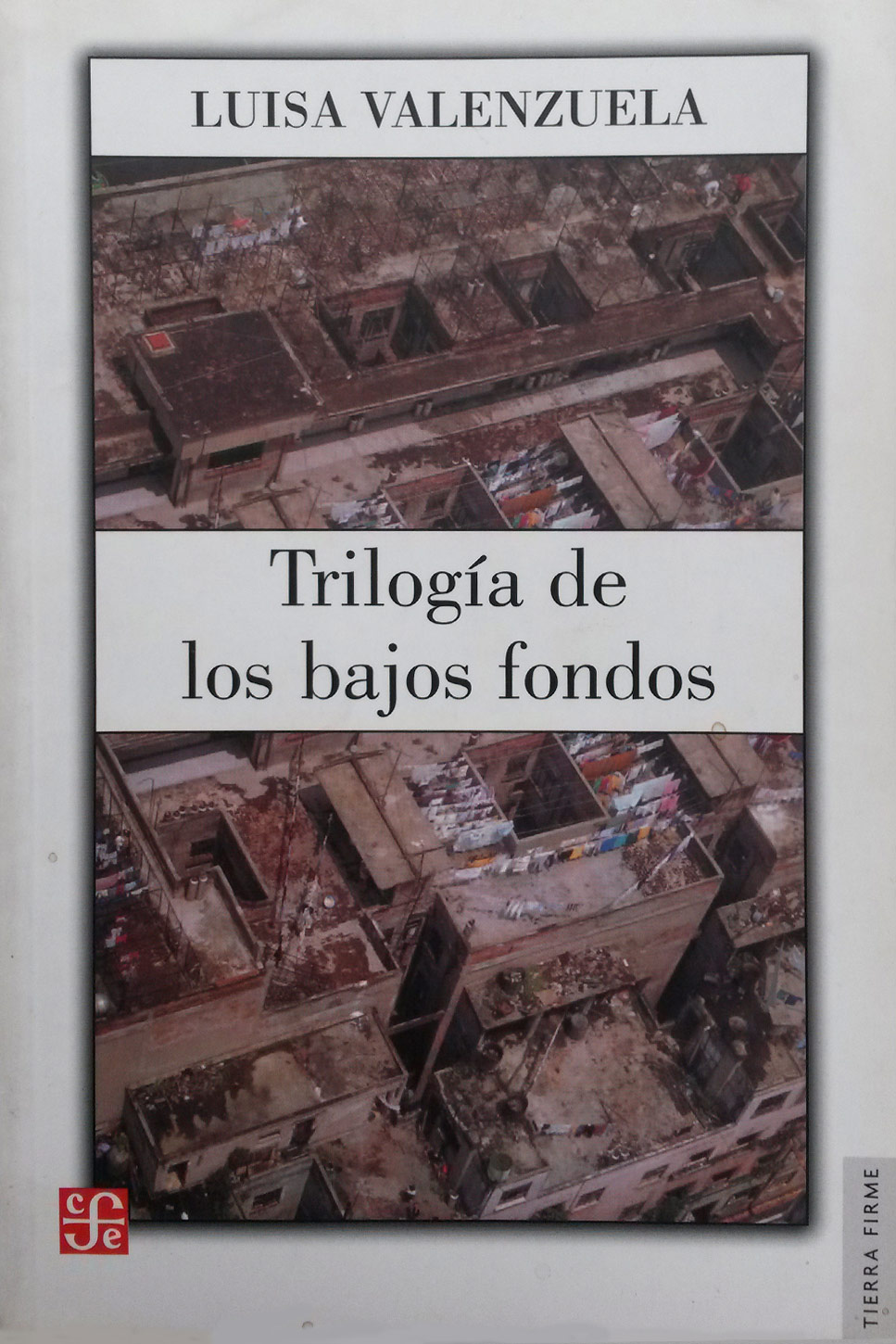

El nombre genérico de este volumen responde otra vez a un hábito que se remonta a los primeros barrocos, una certidumbre que hace ver en el número tres la conformación final, el resultado, la totalidad. “Bueno, amable y elegante”: allí surge algo. “Cansino, tenebroso y apacible”. El tres es el número del todo y la disidencia, de la democracia y el derecho. El número de la verdad. Y he aquí que esa verdad a la que la autora le rehuye como a una enfermedad parece asomar en estas tres novelas reunidas bajo el título “Trilogía de los bajos fondos”.

La sola mención del “fondo bajo” remite a ciertos artífices de la literatura noir a la que nuestra autora ha querido sumarse. Dashiell Hammett confesó una vez uno de sus secretos: cuando no sabía cómo seguir hacía que un personaje sacara un revólver. La fuerza de esa presencia es tan poderosa que por lo general el sólo hecho de desenfundarlo permite al portador obtener lo que uno quiere. Se trata más que de un mero recurso: a esta altura es un momento de confrontación y reflexión literaria. A tantos revólveres se ha echado mano en la novela negra que ese mínimo gesto requiere a esta altura —y cada vez más— que el autor eche mano a su vez a recursos nuevos, si lo que quiere es que ese gesto mínimo sea diferente y brille con luz propia en medio de ese gran arsenal que ha hecho desenfundar tanta y tanta literatura. Ahora léase esto:

Todavía estaba vestido cuando sucedió aquello. Totalmente vestido. Sólo se había quitado el impermeable, que atinó a manotear a la salida. Ya había llegado eso sí al dormitorio, cuando sucedió aquello, y él estaba a punto de sacarse el saco pero en cambio metió la mano en el bolsillo derecho, encontró el revólver que tenía olvidado, lo empuñó y entonces. Todo lo anterior con Edwina había sido un dulce ir reconociéndose, primero con la voz y después con las manos, y largos silencios frente a la chimenea y esa maravillosa percepción en la yema de los dedos, y de golpe ella sin decir palabra se había puesto de pie y se había encaminado al dormitorio. Él se puso también de pie y la siguió, lamentando fugazmente tener que dejar su lugar calentito y plácido.

Fue más que nada la abierta sonrisa de ella al darse vuelta en medio del dormitorio que lo invitó a Agustín a acercarse, muy cerca. Y cuando ya estaba a punto de tomarla entre sus brazos metió la mano en el bolsillo e hizo lo que hizo sin siquiera poder imaginarlo, quedándose después clavado en el asombro de un estampido sordo y de una acción que parecía pertenecerle a otro.

“¿Cómo escapar entonces a la trampa identificatoria?” Eso se pregunta Ava Taurel en Novela negra con argentinos (1991), a la que pertenece la cita de poco más arriba. (Ava Taurel, la valkiria dominadora, volverá a aparecer en otra novela, La travesía, casi diez años después, igualmente entregada a su profesionalismo, a su “servicio social positivo”.) En esta novela Luisa Valenzuela hace pasar el género noir por el tamiz de su estilo. ¿Pero no habíamos dicho que no existía un estilo Valenzuela? Sí, lo habíamos dicho, pero lo cierto es que sí existe y (en parte, sólo en parte) se basa en el ataque simultáneo no desde distintos puntos de vista (en el sentido del encuadre: no la escena narrada desde distintos ángulos: eso decimos), sino desde varios ángulos del pensamiento. Es decir, la acción es una, quién lo duda, pero a la acción parece sobreponerse la exigencia de dudar de ella y su impresión acabada, su indudable presencia, su dictadura. Los personajes de Valenzuela (pensamos en el Agustín Palant de Novela negra con argentinos) no dejan pregunta librada al azar. Sus respuestas pueden ser erróneas (una novela avanza en base a esos errores; sin ellos sería una consecución de certezas inasibles, insoportables, un manual de buenas acciones, un tao te king increíble, ingenuamente imposible de aceptar como tal, sospechoso), pero el hecho es que nosotros (los que vivimos nuestra vida), al leer, encontramos que todas, todas nuestras preguntas (entrecortadas, apenas esbozadas, inconclusas) obtienen su respuesta (errónea o no: no importa). Son cosas interesantes, que van desde ese doble papel que asume nuestro autor, el de “gestor” de determinado evento y de observador del mismo. Al mismo tiempo que lo gesta lo observa con ojos insólitamente tristes (incluso, insólitamente también, humorísticos), preguntándose acerca de la veracidad de la reacción de ese soporte de sentimientos que es el personaje. Y al mismo tiempo que engendra las acciones, que hace que su personaje vaya y venga, sacar un revólver del bolsillo y caminar, aproximarse y alejarse, como se dice habitualmente “se pone en su lugar”. Y como un escribiente, en el sentido más burocrático del término —piénsese en alguien que se limita a “dar cuenta de”, a tomar nota, desapegado, lejos, desapegado— toma nota, vierte en el papel las respuestas sugeridas por las preguntas de ese observador que es otro, pero que es él mismo. ¿Quién fue el que dijo que la novela es la digresión? No lo recordamos. Probablemente no lo haya dicho nadie, pero en cualquier caso es una certeza demasiado fulminante como para poder adjudicárnosla a nosotros, pobres lectores con el lápiz en la mano. Cuando Agustín Palant (desde ahora “nuestro héroe”) se descubre a sí mismo aullando suavemente, “un llanto de entrañas más aterrador que el mismo miedo porque fácilmente podía convertirse en grito” (es decir en delación), lo que corroboramos es que el miedo y la culpa se manifiestan así, así, indefectiblemente así, así. Hay que leer para creer. Duro de aceptar: hay que leer para creer.

Pero hay algo más cuya presencia suele confundirse con lo que se llama estilo, que no es estilo, sino voz. Convengamos que lo del estilo tiene mucho de metalúrgico, sugiere enseguida una labor asalariada, sin compromiso, automática, alienada. Pareciera que quien se vanagloria de haber hallado finalmente un estilo en realidad se vanagloria de haber hallado algo cuya sola visión debería avergonzarlo: el molde, la pieza hueca preparada de tal modo que de forma a la materia que se introduce en él. La voz, en cambio, es la materia. En ausencia de un molde (de un estilo) es ella entonces la que permanece inalterable, la que será moldeada, tergiversada, trabajada. Es sorprendente, pero quienes conocen y han oído hablar a Luisa Valenzuela no pueden desde entonces “despegar” su modo de expresarse oralmente de su modo de hacerlo empuñando la pluma. Esto no quiere decir que su voz literaria sea una trascripción de la expresión oral, sino que la voz literaria goza del privilegio de la naturalidad, empleada en el mismo sentido que cuando hablamos de una traducción que suena “natural”. Hay giros, juegos de palabras, homófonos en sus libros que no son propiedad exclusiva de su lengua escrita: ella habla así. Su jugueteo recuerda un poco al de Guillermo Cabrera Infante, pero el de ella crece y se alimenta bajo el estricto control de una conciencia de clase: si alguna vez a Valenzuela se le hubiera ocurrido el juego de “América Letrina” lo habría descartado desde el vamos por improcedente e incorrecto. Una ocurrencia del estilo “castroenteritis” podría divertirla y hacerla sonreír, pero es probable que jamás llegaría al punto de estamparla en el papel.

Un diálogo inefable que tuvo lugar hace mucho tiempo, por el impulso benéfico del editor de la revista Ça cinéma y el propio Jean-Luc Godard, ese santo sufí del siglo XX. Un buen día, lejos ya el furor de la nouvelle vague, Godard descubrió cuál había sido la razón de la fuerza de ese movimiento: todos hablaban entre ellos. Todos se contaban sus proyectos, confrontaban sus ideas. Pero ahora nadie quería hablar con Godard. En cambio sí querían hablar con los periodistas, los entrevistadores. (Dice Robert Musil que la tarea del entrevistador es el oficio capitalista por excelencia: alguien, que no hace nada, salvo preguntas, cobra dinero por ello; el otro, el que trabaja, el que piensa y responde, no recibe un centavo.) Él sentía necesidad de conversar con otros directores de cine, pero estos directores lo evitaban. ¿La solución?: entrevistarlos. ¿El resultado?: un número de revista dedicado enteramente a entrevistas a directores de cine francés, enfrentados (nunca calzó mejor una palabra) al gran inquisidor. Para dar un ejemplo: Claude Lelouch le responde a Godard, en tanto que entrevistador, como hubiera respondido a cualquier cronista anónimo. Godard quiere saber: “¿Por qué elegiste el cine? Respuesta: “Yo no elegí el cine: el cine me eligió a mí”. A lo que Godard vuelve a preguntar: “¿El cine te eligió? ¿Y cómo fue eso?”. Toda esa larga serie de entrevistas no son más que la muestra de que las preguntas hechas con el corazón siempre son incómodas, y que sólo respondiendo con el corazón se puede hacerles frente. Como hizo Marguerite Duras. La entrevistas con ella recuerda un poco a una pareja de ancianos subiendo una escalera: ni un paso atrás. La pregunta y la respuesta de cada uno sirve para subir otro peldaño, que no volverá a ser hollado. El pensamiento al desnudo. Godard dice algo y Duras acota, entusiasmada, como si hubiera sufrido una revelación: “¡Claro, por eso escribo, porque siento vértigo por lo blanco!”·A lo que Godard agrega: “¡Claro, por eso filmo, porque siento vértigo por lo negro!” Esta larga digresión viene a cuento a raíz de otro pequeño pasaje de Novela negra con argentinos:

—Hola, hola. ¿Te acordás cuando me dijiste que escribías para no morir? Yo en cambio acabo de descubrir, y es horrible, que muero para no escribir.

—Agustín, parala. Venite para acá si no querés que yo vaya a tu casa. Pero venite y hablamos.

Novela negra con argentinos es la introspección del suburbio (del suburbio como “afuera”, como lo que está más allá de la aglomeración urbana, pero también del suburbio mental, del “adentro”) por otros medios. La línea argumental, el “superobjetivo”, entra perfectamente dentro del molde del romain noir, pero no hay una sola concesión al género madre, al metro patrón (al molde, justamente): todo se desenvuelve por caminos raros, avanza por rutas intransitadas, explora selvas vírgenes. Como en esas películas donde la sincronía entre la voz y el movimiento de los labios está desfasada, aquí la trama avanza por el camino conocido, sólo que haciendo piruetas, malabarismos de arlequín insatisfecho; se reconoce el sustrato, el género permanece, la referencia existe, se la ve, se la palpa, se la huele, pero todo el tiempo la autora nos recuerda a su manera que esto es otra cosa. (Qué pretensión adorable: querer hacer “otra cosa”. Los escritores son en cierto modo inventores frustrados; de hecho casi todos ellos están maravillados por el accionar de esos autodidactas que encuentran soluciones a problemas prácticos mínimos. Una aspiración que en nuestro caso parecería no tener mayor sentido, si recordamos que estamos lidiando con una de las más frecuentes visitantes del Instituto de Altos Estudios Patafísicos de Buenos Aires, con una mujer preocupada por las soluciones inútiles. ¿No será eso la literatura, ahora que lo pensamos? ¿Una ciencia —¡una ciencia!— que se propone entender fantasiosa e inútilmente el comportamiento de la mente del animal humano? Pensar en eso.) ¿Qué habrían escrito (se suele oír por los pasillos) Julio Verne, Jonathan Swift, Casanova y Ludwig Holberg si hubieran contado entonces con una computadora? ¿Qué habrían escrito Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Spillane y Simenon si hubieran contado con este “nudo”, el de un hombre que mata a una mujer sin tener la menor idea de por qué?

Hay un cuento de Daniele Del Giudice (El oído absoluto, se llama) en el que de paso por Edimburgo un narrador omnisciente decide, porque sí, sin dar mayores explicaciones, que le es absolutamente vital cometer un asesinato. Y lo comete. En El atestado de Jean-Marie Le Clézio, Adam Pollo mata a una rata por los mismos motivos (él opina otra cosa, le sobran motivos: se trata de una rata blanca en un mundo en el que, por lo general, las ratas son grises). En El extranjero de Camus la víctima no es una rata. En Venecia de Gabriela Liffschitz la víctima es un gato. Parece que es así, que son cosas que pasan. “Esto no es literatura —dice Agustín Palant—, esto es la pura verdad. Yo cuando mato, mato.” Entonces aprendamos a trepar a los hombros de los gigantes: son cosas que pasan.

Si la Historia con mayúscula se repite (Karl Marx dixit) primero como tragedia y después como farsa, sepamos extraer de la literatura lo que la literatura pocas veces nos da de primera mano. Los niños compiten con nosotros en el ejercicio de la voluntad exacta, en la habilidad de las fuerzas rápidas. Si acentuamos la maldad, si hacemos de la piedra un arma, si continuamos la violencia del brazo, si damos a luz a los pensamientos indirectos, si hacemos nacer el arte del choque, ya sabemos lo que nos espera. Que sirva de lección a los niños.

Todos los bajos fondos se parecen, los fondos bajos difieren poco si se hacen ostensibles en New York, en Barcelona o en Buenos Aires. Los escenarios del terror son similares, conectados entre sí por hilos invisibles, como una trama diabólica sobre la que parecen levantarse amores y ciudades, puentes levadizos y malentendidos.

En los bajos fondos de Buenos Aires se desarrolla Hay que sonreír, la primera novela de nuestra autora, publicada en 1966). Raro: allí ya se vislumbra todo lo que será. Clara es una cándida prostituta con ambiciones y proyectos. No hay en Hay que sonreír una sola página suya que pueda “entrar” en una antología. Es un todo cuyos elementos no se pueden disociar. Es un hecho que el lector impaciente que emprende la lectura de Hay que sonreír debe esperar veinte, cincuenta páginas hasta el momento en que “empieza” el relato. Y más adelante encuentra la continuación de ese relato interrumpida y retomada constantemente. Y las digresiones no hacen más que aumentar la impaciencia.

George Steiner declaró una vez haber notado que una adhesión metódica, persistente, a la vida de la palabra impresa frena la inmediatez, el lado conflictivo de las circunstancias reales. Respondemos con más entusiasmo a la tristeza literaria de Clara que al infortunio del vecino. Clara es más mi hermana que mi hermana. Steiner tiene razón. El logro de Valenzuela acaba siendo siniestro.

Todos los atores deberían estar obligados por decreto a legar un “Calculus”, un libro, que podría ser pequeño, cuyo título genérico podría ser el rousseliano Cómo escribí algunos libros míos. Un modo lateral de obligarlos a un ejercicio introspectivo que los llevara a detectar esas constantes, esos mínimos común denominadores de los se nutren todas o casi todas sus obras. Luisa Valenzuela siente cierta predilección por esos cortos cortocircuitos que iluminan las relaciones entre los sexos. Hay allí pequeñas descargas que no tienen por qué deberse al aparato y al arsenal seductor de los implicados. Se trata de otra cosa. Es como si ella concibiera esas cortas descargas como las propiciadoras de la fuerza motriz de la vida. No. Es como si ella concibiera esas cortas descargas como las versiones empequeñecidas de las otras, monumentales, que dan fuerza y poder al accionar de todas las sociedades. No queremos decir con esto que en sus libros se percibe a escala el fiel retrato del mundo en que vivimos. (Arno Schmidt decía que ningún autor debía dejar de escribir un libro que diera cuenta de su época. Él se propuso hacerlo con El corazón de piedra, y el anuncio de que se encontraba en esa lid aumentó en su momento las expectativas. La subtituló incluso Una novela del año 1954, y al leerla sus contemporáneos descubrieron a la vez el engaño, la broma y la realización fiel de una promesa anunciada: la novela no parece estar más preocupada que otras del mismo autor por dar cuenta de nada, pero está saturada de marcas de productos, da cuenta de su época.) Luisa Valenzuela no debería proponerse expresamente el “dar cuenta de”: Que Clara, cuerpo y cabeza (así empezó llamándose la novela que luego conoceríamos con el título Hay que sonreír) suceda en Buenos Aires no la hace más ligada y más en relación estrechas con los avatares, las disidencias, las crisis y las diversas, variadas y siempre similares situaciones políticas por las que ha atravesado y sigue atravesando y atravesará la Argentina. Es un sino del que podríamos hablar largamente refiriéndonos de un modo prolijamente cronológico a toda su obra narrativa. Radiografía de la pampa de Ezequiel Martínez Estrada marcó un hito en estas tierras que alcanzó el pretendido sitial del clásico: no es necesario haberlo leído para sentirse influenciado por él, para sentir que su mero título porta consigo y de modo especular un dictamen, una orden, una misión (asalariada tal vez, pero insalubre para quien la practica y altamente benéfica para quien la recibe): radiografiar, fotografiar la realidad por medio de unos rayos muy parecidos a los X, y cuyo resultado, visto a la luz, es ni más ni menos que el mapa nacional atravesado por sus infecciones, sus quebraduras, sus lesiones leves y graves, sus esguinces y sus hematomas. En la aparente sordidez de la trama de Hay que sonreír (la propia autora lo reconoce, no es ocurrencia nuestra) asoma algo que tiene mucho de lo arquetípico porteño, es decir algo así como la quintaesencia del espíritu tanguero en clave de parodia (recordemos que entontes la palabra posmodernismo no existía, o que si existía era amamantada callada y sumisamente, como madres devotas, sólo por Vattimo, Lyotard, Derrida y Foucault, y ya sabemos que cuatro madres juntas, como mucho, pueden jugar una partida de canasta, que fue lo que en definitiva hicieron). Para entonces tampoco se había oído hablar mucho de la opera aperta (Umberto Eco jugaba un solitario con ella; el libro Obra abierta se publicó en Italia cuatro años antes de la publicación de Hay que sonreír, pero si consideramos que nuestra autora lo escribió en 1960 podemos arriesgar sin temor alguno que no lo había leído), y sin embargo en Hay que sonreír cada lector goza de total libertad para sacar la conclusión que más le plazca en cuanto al destino de Clara —la autora aún está absolutamente convencida de que Clara no muere. Como ella misma dice: “no hay mejor arma que el desconcierto contra quienes se creen dueños absolutos de la verdad”.

Nota Bene: La autora pasó su juventud cerca de Borges, a quien quería y respetaba. Cuando apareció Hay que sonreír alguien fue y se la contó (él no leía esas cosas), y a partir de entonces el gran bardo comenzó a hacer correr la voz por ahí de que se trataba de una novela pornográfica, lo cual hirió profundamente a nuestra autora. Como siempre, o casi siempre, Borges estaba en lo cierto: superhombre tan adepto a los diccionarios y las enciclopedias entendía al pornógrafo como lo que es: “quien escribe acerca de la prostitución”.

Cuentan quienes se sumergen a grandes profundidades que llegado a un cierto punto uno se ve poseído por una especie de ilusión que lo lleva a creer que allá abajo es posible la respiración por vía natural. Cuando esto ocurre el buzo se deshace de sus tubos de oxígeno y naturalmente se ahoga. Se embriaga de un hechizo fatal llamado “el vértigo de las grandes profundidades”. Ahora bien: Clara conoce bien ese vértigo. Por su parte, Valenzuela, como toda buena lectora, sabe de los peligros que corre el escritor de volverse siempre un poco más hipócrita, como el cura que da misa todos los domingos y tiene entre sus manos un montón de hostias consagradas. El caso Clara es tan complejo que ofrece por sí solo todos los elementos para una meditación general sobre el significado de la literatura, de la poesía, de la lengua, del arte mismo. Todo aquel que se le aproxima debe de inmediato comenzar a lidiar con la explícita convicción de que es portadora de una doble trascendencia. Por un lado parece expresar una conciencia más o menos articulada de la presencia o ausencia de Dios en los asuntos humanos; a otro nivel, el puro impacto de ella en nuestras vidas llevan directamente a la cuestión de la creación. Hay allí cierta analogía con el nacimiento de la vida misma. Todo aquel que escriba tiene muy serios motivos para confrontar su propia posición con el universo de Clara: siempre aprenderá algo.

Como en la guerra (1977) es otra cosa. El fondo bajo es aquí Barcelona, y la pesquisa (en el Cómo escribí algunos libros míos que alguna vez escribirá Valenzuela la pesquisa tendrá un capítulo aparte y muchas notas el pie que concluirán con un elegante N. de A.) es absurda. Un exiliado sin nombre (AZ), semiólogo, cree reconocer en una prostituta que encuentra en la calle a alguien que conoce y decide entender, basándose en un examen presumiblemente psicoanalítico, qué llevó a esa mujer a “desviar” de ese modo su conducta sexual. Para su tarea el pretendido psico-analista se traviste dos veces por semana, muta (operación inútil). Su pasado (el de ella), está turbiamente “contaminado” por la actividad guerrillera. Como no ha leído los aforismos que Lichtenberg concibió con tanta lógica, tanta paciencia y tan pocas palabras no sabe que los libros y las mujeres son como espejos, y que si en ellos se mira un mono no va a reflejarse un apóstol. La pesquisa se vuelve sobre sí misma, se refleja, se revierte, lo atraviesa de lado a lado. La vuelta al terruño porteño tendrá una escala en México (una buena parte del corazón de nuestra autora sigue allí todavía) donde emprenderá un viaje iniciático (hongos alucinógenos mediante: alimento de los dioses) teniendo como compañera de ruta a María Sabina, preámbulo negativo de otro viaje, político esta vez, que emprenderá cuando haya pisado tierra argentina.

En Escritura y Secreto (2002) nuestra autora da cuenta de esa otra micro-novela (mejor: novela-río) que significó la aparición en Argentina de esa Como en la guerra. Escrita entre 1973 y 1975, entre Barcelona y Buenos Aires, su publicación en Argentina estaba prevista para principios de 1977, en plena dictadura militar. Ya desde el título mismo la cosa de volvía ominosa. Editores y autora, entonces, tomaron asiento y en vez de jugar una (otra) partida poker se pusieron a jugar a la censura, un juego muy en boga en aquellos años. Para dar una visión de fondo, el background adecuado, recuérdese que el año anterior Valenzuela había publicado un volumen de cuentos titulado Aquí pasan cosas raras (y dale con lo ominoso), anunciado como “el primer libro sobre los años de López Rega y la Triple A”. Varias ironías presentes en Como en la guerra volaron entonces, entre ellas una tonta alusión al fálico dedo de la sempiterna estatua de San Martín emplazada en la plaza homónima. Se realizaron cambios topográficos que no hacían a la esencia, o mejor dicho, el desplazamiento geográfico era tan abierta y ridículamente obvios que incluso el lector más despistado leería “Tucumán” (una provincia cuya sola mención aún hoy connota la guerrilla de aquellos años) donde decía “Formosa” (cuyo sonido resulta inofensivo e impreciso: lo que Murena llamaría el “nombre secreto” de Taiwán, situada entre el Pacífico y el mar de la China). Los “gendarmes” pasaron a llamarse “guardias”. Todos ellos detalles menores pero delatores a los ojos de los censores de turno, para quienes las palabras poseen un solo significado, una sola acepción, y para quienes su misión consiste en desterrarlas del lenguaje, como si cometido semejante fuera posible. (Roland Barthes dice en la Lección inaugural que “La lengua, como ejecución de todo lenguaje, no es reaccionaria ni progresista, es simplemente fascista, porque el fascismo no consiste en impedir decir sino en obligar a decir.”. De ese modo Barthes resume todo un mecanismo represivo en donde servilismo y poder se confunden de manera ineluctable si llamamos libertad no solamente a esa capacidad de sustraerse del poder, sino también a la de no someterse a nadie. Para Barthes no puede haber libertad como no sea fuera del lenguaje, y sentencia: “Desgraciadamente el lenguaje humano no tiene exterior: es un a puertas cerradas”. Sólo resta hacer trampas con la lengua. Bien: a esa treta, a esa astucia, a esa “esquiva y magnífica engañifa que permite escuchar a la lengua fuera del poder, en el esplendor de la revolución permanente del lenguaje”, Barthes la llama literatura.) De ese modo las alusiones a los desaparecidos y a la política argentina, caracterizada por ser un poco más perversa que las otras, quedaban sesgadas, abordadas con ese trazo sutil que siempre ha escapado a los ojos de los censores.

Aún quedaban dos asuntos cruciales: el título de la novela y una breve e inquietante introducción (en realidad un epílogo puesto en el lugar “equivocado”): la “Página cero”. Hay un extenso anecdotario con ciertos visos de irrealidad y fantasía que, sin embargo, tienen fecha y hora, nombre y apellido, número de documento y de prontuario. Ese anecdotario gira en torno a equívocos bastante risibles que tenían lugar en medio de situaciones bastante imprevisibles por lo absurdas, pero por eso mismo reales. El soporte genérico de esas anécdotas comienzan casi siempre con: “Un hombre con abrigo y bufanda llevaba en la mano un libro titulado…” (el género y la vestimenta varían, naturalmente). Hay un ranking que ubica a la anécdota que sigue entre las más citadas: el hombre en cuestión (en realidad un muchacho), estudiante de Química, sentado a la mesa de un bar, lee denodadamente y tomando notas al margen un libro sobre el proceso electrolítico (mediante el cual la descomposición de un cuerpo, las sales, por ejemplo, se verifica por medio de la electricidad: un metal, para ser “cromado”, debe ser sometido a este proceso). El libro en cuestión es grueso, con la tapa (roja) ilustrada con un reóstato (una resistencia eléctrica regulable adaptada para intercalarse en un circuito eléctrico). El título del libro es: La cuba electrolítica, nombre conque efectivamente se designa el recipiente donde tiene lugar el proceso electrolítico. Abordado por policías de civil, inquietados por el título, el color del libro y ese reóstato tan amenazador, cuyo aspecto les recuerda mucho a un arma de guerra, el muchacho comienza in situ, ipso facto, sine die y manu militari a ser interrogado. Pasada la sorpresa el muchacho comprende el malentendido y trata de demostrar su inocencia: “Es un libro de Química”, dice mientras lo abre, “está lleno de fórmulas”. A lo que uno de sus interlocutores responde: “Yo no quiero que me descifre ninguna clave”. Y nunca más se supo nada del muchacho.

Esta nueva digresión sirve para poner en autos al posible lector desinformado en torno a la importancia que tenía entonces para los implicados directos el asunto del título. Las opciones, como casi siempre, eran múltiples, pero finalmente se inclinaron por encontrar un par de epígrafes “amansadores”, que tiñeran el timbre amenazador de Cómo en la guerra con una suave mano de inocencia: una caricia amansadora, precisamente. Nuestra autora tenía previsto uno: “El amor es la guerra civil de los nacidos” (Quevedo), y el otro fue pergeñado por el escritor Aníbal Ford (nombre sospechoso, así como también la revista en la que se desempeñaba como jefe de redacción, Crisis, en la que Luisa Valenzuela trabajaba entonces como redactora), el verdadero y anónimo autor del epígrafe número dos: “Ya no tiene más razón/ explicar mi suerte perra:/ meterle adentro al amor/ es andar como en la guerra”.

Asunto segundo: la “Página cero”, considerada por los dos queridos y admirados consejeros de Valenzuela (Enrique Pezzoni, ensayista y editor, célebre por sus traducciones de Lolita, de Nabokov y de Moby Dick, y el poeta y traductor Alberto Girri: roguemos por ellos que en el cielo haya bibliotecas) como altamente revulsiva, mientras que para la autora se trataba de una página esencial, la narración inquietante de una sesión de torturas que de inquietante no tiene nada, y que más bien parece tratarse de un abordaje documental en primera persona, una puesta en papel de los dictados del cinema verité, en la que AZ es torturado para que confiese sobre la mujer que anduvo buscando aún cuando la tenía frente suyo. (Detalle encantador, marca indeleble: la “Página cero” fue omitida a último momento del volumen, pero nadie se acordó de retirarla del Índice, y allí quedó. Para Luisa Valenzuela esa ausencia en el cuerpo de la novela y esa presencia en el Índice representa “el poderoso señalamiento del secreto”, el “secreto público”, lo que no debe saberse o aquello que, en palabras del antropólogo Michael Taussig que la propia Valenzuela cita en Escritura y secreto, “es generalmente sabido pero no puede ser articulado”, lo que aflora como su tuviera vida propia, o como lo que muerto pareciera tener aún voluntad, como el cuerpo exangüe del ahogado que sube a la superficie del mar después del naufragio, aquella obviedad que cuando resulta imposible enunciarla se hace visible, iluminada como por mil watts, pero subrepticiamente, con la luz espectral de lo que no puede ser dicho.) El caso de la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional que sufrió la Argentina entre 1976 y 1983 es un ejemplo prototípico, destinado a ser el elegido para citar en los diccionarios, de cómo, por un proceso de encubrimiento y enmascaramiento de lo que está delante de los ojos y desfila ataviado insolentemente con la impunidad que confiere el estar del lado de la ley de facto crea en el ámbito público una interminable serie de imaginativas estrategias. Tortura, muerte, secuestro, masacre y rapto de menores sucede, todos saben que sucede, pero pocos se atreven a decirlo.

En pocas palabras, entre los distintos privilegios de que goza la literatura de Luisa Valenzuela está el hacer de su estética su ética, su “cómo”, su “de qué modo”, pero sin por eso otorgarle un lugar subalterno al “qué”, menos aún silenciándolo, más bien poniendo en evidencia ese silencio público, haciéndolo brillar con toda su radiante insolencia. En el terreno estético, aquellos que teman a Valenzuela perderán ese temor cuando vean que sus propósitos nunca acaban con todo. Ella es a la literatura lo que los anticuerpos a la medicina: si es literatura lo es, ante todo, porque es antiliteratura. Si los caminos del arte son imprevisibles es, entre otras cosas, porque los de Luisa Valenzuela también lo son. De algún modo los libros representan la realidad, pero si la realidad fuera hermosa hasta ese punto (si por ejemplo llevara un nombre tan hermoso como Luisa Valenzuela), no habría literatura.